von Stefan Wackerlig

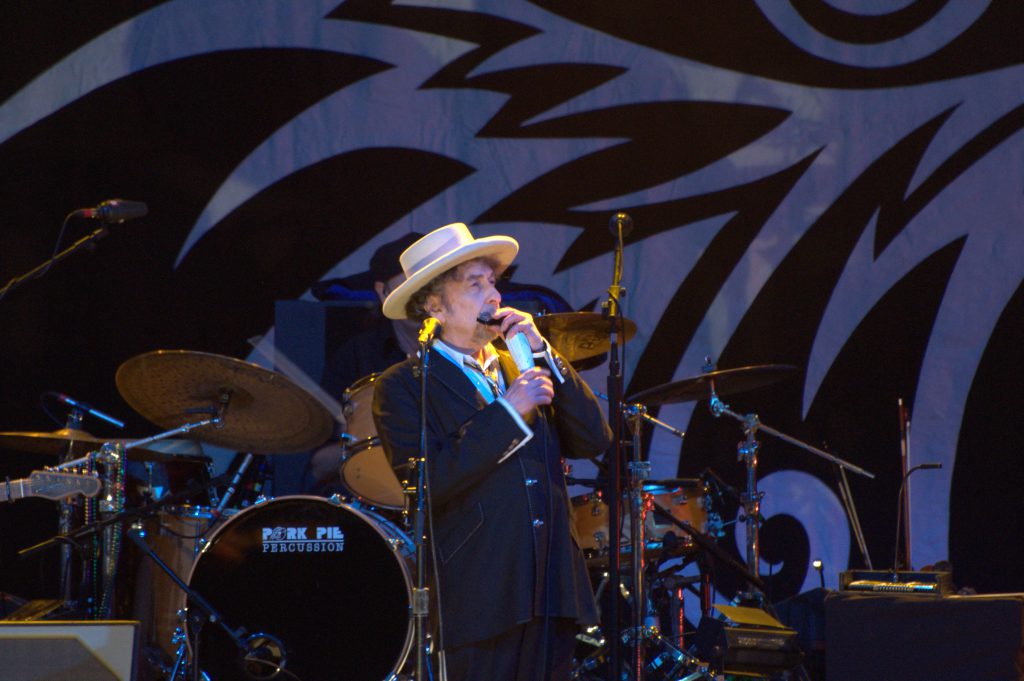

Bob Dylan feiert seinen Achtziger und ist das erste Mal seit zehn Jahren beim Einkaufen in Los Angeles gesichtet worden. Zehn Jahre ist es auch her, dass Bob Dylan seine ersten Konzerte in der Volksrepublik China gespielt hat – der perfekte Zeitpunkt also, um über Bob Dylan und seinen Einfluss in Japan und China zu philosophieren!

Dylan und Japan: Gegenseitige Faszination

Viele Jahre bevor Bob Dylans Musik überhaupt erst in China ankam, hatte er in Japan bereits Legendenstatus inne, denn auch im Japan der 1960er gab es nachts Musik in den Cafés und Revolution lag in der Luft. Die globale Protestwelle der späten 1960er erfasste auch japanische Studierende. Auf den Universitätscampus bildete sich eine Folk-Bewegung, die amerikanische Folksänger*innen wie Dylan, Joan Baez oder Phil Ochs zum Vorbild hatte und sich schon bald auf das ganze Land ausbreitete.

Bei seinem ersten Stopp in Japan im Frühjahr 1978 gab Dylan in einem Zeitraum von zwei Wochen elf ausverkaufte Konzerte, drei davon in Ōsaka und gleich acht im Nippon Budōkan in Tōkyō. Japan scheint einen bleibenden Eindruck auf ihn hinterlassen zu haben. Im Gatefold des aus Aufnahmen seiner ersten Japan-Konzerte bestehenden Albums „At Budokan“ schrieb er: „Wenn die Bevölkerung Japans etwas über mich wissen will, kann sie sich dieses Album anhören – ebenso kann sie mein Herz weiterhin im steinernen Zen-Garten in Kyōto schlagen hören – Irgendwann werde ich zurückkehren und es wieder abholen.“

„Eines der schlimmsten Alben der Geschichte der Rockmusik“

Das 1978 erschienene Live-Album „At Budokan“ wurde von der Kritik zerlegt: Der amerikanische Rockkritiker Jimmy Gutermann beurteilte es als „eines der schlimmsten Alben in der Geschichte der Rockmusik“. Tatsächlich ist das Album eine Sammlung von herrlich absurden Neuinterpretationen aus dem Best-Of-Katalog Dylans. Es beginnt mit einer E-Gitarre, auf der die Melodie von „Mr. Tambourine Man“ gezupft wird, bevor sein Gesang und seine Band inklusive einer alles andere als dezenten Flöte einsetzen. Andere Highlights sind ein Reggae-artiges „Don’t Think Twice“, eine Version von „Maggie’s Farm“, die zur Gänze von einem pentatonischen Riff untersetzt ist oder eine Interpretation von „It’s Alright, Ma“ bei der Dylans Stimme schon fast zum Backgroundgesang für die eigentlichen Backgroundsängerinnen wird. Obendrauf gibt’s noch ein – ganz wie die Flöte – mehr als präsentes Saxophon. Im Gegensatz zu den Musikkritiker*innen war das japanische Publikum begeistert von Dylans „At Budokan“. Das Album ist ein wunderbar irrsinniges Meisterwerk Dylans, bei dem er die Dekonstruktion und Neuzusammensetzung seiner eigenen Songs, für die seine Live-Shows später noch berüchtigt werden sollten, auf die Spitze trieb.

Die Faszination Dylans mit Japan bleibt ebenso wie die Faszination Japans mit Dylan erhalten. Einige der Zeilen auf seinem am 11. September 2001 erschienen Album „Love & Theft“ sind aus dem Buch „Confessions of a Yakuza“ von Saga Jun‘ichi zitiert oder abgeschrieben, je nachdem wen man dazu befragt. Saga selbst fühlt sich geehrt, dass Dylan seine Bücher nicht nur gelesen, sondern auch Inspiration in ihnen gefunden hat. Dylan wiederum beruft sich auf die Folk-Musik-Tradition, bei der das Neuinterpretieren von Liedern und Wiederverwenden einzelner Zeilen immer schon gang und gäbe war.

Wie nach seinen ersten Konzerten von Dylan angekündigt, wird er immer wieder nach Japan zurückkehren. 2020 waren 15 Konzerte in Ōsaka und Tōkyō geplant, die aber aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden mussten.

Dylan in China: Zensur oder keine Zensur?

Weit holpriger war der Weg seiner Musik in die Volksrepublik China. Als Dylan 1978 erstmals in Japan sang, war das Ende der Kulturrevolution in China erst zwei Jahre her. Ausländische Musik spielte damals kaum eine Rolle, aber dennoch konnte sich die erste Generation von Rockmusiker*innen in China in den 1980ern formieren. Sie kamen oftmals durch persönliche Kontakte zu westlicher Rock- und Popmusik. In größerem Ausmaß gelangte solche Musik erst Mitte der 1990er durch den illegalen Import von vormals im Westen aussortierten Kassetten und CDs in die Volksrepublik.

Der leibhaftige Bob Dylan sollte aber erst viel später zum ersten Mal in China auftreten. Die erste Tour war von chinesischen Veranstalter*innen für das Frühjahr 2010 angekündigt, fand aber nie statt. Die Organisator*innen begründeten die Absage damit, dass das Kulturministerium die nötigen Genehmigungen nicht ausgestellt hatte. Dylan habe es also nicht durch den chinesischen Zensurapparat geschafft.

Nach diesen Startschwierigkeiten fanden seine ersten Konzerte in China ein Jahr später unter anderen Veranstalter*innen statt. Dylan spielte im April 2011 jeweils ein Konzert in Beijing und Shanghai. Bereits im Vorfeld wurde darüber spekuliert, ob und inwiefern er sich den Vorgaben der staatlichen Zensur gebeugt hat. Auch nach den beiden Konzerten ließ die Kritik an Dylan nicht ab.

Hauptsächlich wurde ihm vorgeworfen, seine Protesthymnen der 1960er wie „Blowin‘ in the Wind“ oder „The Times They Are A-Changing“ von der Setlist ges strichen zu haben. Vergleicht man jedoch die Setlists seiner China-Konzerte mit dem Rest seiner Konzerte aus 2010 und 2011, wird klar, dass diese Lieder auch in zensurfreien Ländern nur selten Teil seiner Shows waren. Dass er im Zuge der China-Tour damit begonnen hat, seine Konzerte mit „Gonna Change My Way Of Thinking“ zu eröffnen, fand kaum Beachtung.

Bobs Wort in Gottes Ohr: „the so-called China controversy“

Bob Dylan ist dafür bekannt, wenig bis gar nichts von seinem Privatleben preiszugeben, und auch sonst nur wenig mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Nur alle heiligen Zeiten führt er ausgewählte Interviews, während seiner Konzerte wird, abgesehen von der Vorstellung seiner Band, nicht mit dem Publikum kommuniziert. Umso erstaunlicher ist es, dass er nach seiner erfolgreichen China-Tour ein Statement auf seiner Webseite veröffentlichte und die „so-called China controversy“ kommentierte.

Laut Dylan sei die „abgesagte“ Tour von 2010 nie fixiert gewesen und die behördliche Absage nur ein Ablenkungsmanöver des Veranstalters gewesen, der die unbestätigten Konzerte bereits beworben hatte und nun Gesicht wahren wollte. Zu den Zensurvorwürfe der Songauswahl seiner Konzerte meinte er in dem Statement: „Die chinesische Regierung hat nach den Namen der Lieder, die ich spielen werde, gefragt. Dafür gibt es keine logische Antwort, also haben wir ihnen die Setlists der letzten drei Monate geschickt. Falls Lieder, Strophen oder Zeilen zensiert wurden, hat mir das niemand gesagt und wir haben alle Lieder gespielt, die wir spielen wollten.“

In China besteht ohne Zweifel ein System der staatlichen Zensur von Musik und Konzerten, eine genaue Auseinandersetzung damit von westlichen Feuilletonist*innen scheint jedoch ausgeblieben zu sein. Die Vorwürfe, dass Dylan sich der chinesischen Zensur gebeugt habe, rühren wohl eher daher, dass viele Kommentator*innen in ihm immer noch den Protestsänger der 1960er Jahre sehen wollen und sich enttäuscht geben, wenn er nicht als solcher auftritt – auch wenn sich der Künstler selbst bereits seit über einem halben Jahrhundert von dieser Rolle distanziert. Auch in China wird er von vielen noch als Sixties-Ikone gesehen.

Chips-Sackerl und Schweißarbeiten

Nachdem Dylan 2016 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, erschien eine chinesisch-englische Ausgabe seiner Liedtexte aus den Jahren 1961 bis 2012. Die sechsteilige Songtextsammlung wurde dabei bizarrer Weise in Chips-Sackerln mit aufgedrucktem Dylan-Antlitz verkauft. Die Herausgeber*innen argumentieren, dass es durch die Verpackung möglich wird, mit dem Nobelpreis prämierte Literatur nicht nur aus Buchhandlungen, sondern auch aus Snackautomaten und Supermärkten beziehen zu können.

Der Erfolg dieser Strategie bleibt fragwürdig. Es mag durchaus sein, dass junge Chines*innen den Erstkontakt gar nicht mit dem Musiker und Sänger, sondern ob des Einflusses des Nobelpreises mit dem Literaten Dylan und seinen Texten haben. Vielleicht kommt er ihnen gar erstmals als bildender Künstler unter. Die Ausstellung unter dem Titel „Retrospectrum“ lief von September 2019 bis März 2020 im Modern Art Museum Shanghai und umfasste neben Malerei von Bob Dylan auch von diesem höchstpersönlich zusammengeschweißte Metallskulpturen.

Während man in China seit 2011 wieder ohne Bob Dylan-Konzerte auskommen muss, bleibt „His Bobness“ auf diese Weise dennoch präsent.